Tendría yo unos cinco años, no más. Mi memoria conserva estampas fugaces de aquellos días. De esos domingos en los que en compañía con mis abuelos asistíamos a la Iglesia de San Lorenzo, en el Centro de la ciudad de México. De misas en un idioma que yo no entendía, el latín.

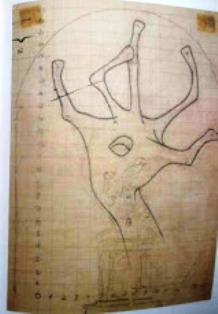

En esa época , y obviamente debido a mi corta edad, no comprendía el por qué de la sensación de extrañeza que me provocaba ese lugar. A diferencia de otras iglesias que conocía en San Lorenzo no había tantos dorados, ni imágenes de ángeles o santos, pero sí una extraña figura detrás del altar. Una figura que era misteriosa, me intrigaba…¿qué era? ¿una mano?, pero… ¿por qué esa mano tenía un hoyo? No, no era una mano!!!, Eran rayos, se atrevía a descifrar mi mente infantil. Sí, rayos, eso eran. O..¿tal vez un pulpo?. Y así, me cubrí de imaginaría.

El tiempo desdibujó las vivencias infantiles y dio paso a la premura y pasión de los años de juventud. La universidad abría nuevas ventanas y con ellas nuevas formas de mirar.

Años después, reencontrarme con una imagen que me pareció familiar, me trasladó, en un segundo, a esas mañanas de domingo sentada frente al altar de San Lorenzo. Se trataba de una escultura de Mathias Goeritz, «La Mano Divina»; la mano del altar de mi iglesia.

Años después, reencontrarme con una imagen que me pareció familiar, me trasladó, en un segundo, a esas mañanas de domingo sentada frente al altar de San Lorenzo. Se trataba de una escultura de Mathias Goeritz, «La Mano Divina»; la mano del altar de mi iglesia.

Mathias Goeritz fue un artista mexicano, de origen alemán, que dejo un importarte legado artístico, y cuya obra se me ha cruzado más de una vez en mi camino. Supe entonces, mientras recorria la exposición en dónde se exhibía la escultura, que varios de mis recuerdo infantiles más deslumbrantes se debían a él. Como el día en el que papá nos llevó a conocer lo que sería la nueva ciudad que empezaba a construirse, muy cerquita al D.F y que se llamaría “satélite”. El recorrido en auto desde la casa me pareció larguísimo y llegó a su fin cuando papá exclamó: ¡Miren, las Torres de Satélite”!. Y a lo lejos empecé a ver una serie de columnas de vivos colores que se hacían más y más grandes conforme nos fuimos acercando . ¡Nunca, había visto algo tan grande!. Claro, en ese momento no tuve ni la menor idea que esas torres eran una de las primeras esculturas urbanas de gran formato en la ciudad de México y que el proyecto se debía a Goeritz, en colaboración con el arquitecto Luis Barragán y el pintor jalisciense “Chucho” Reyes.

Mathías fue un hombre que procuró la creación artística, tanto la personal como la de sus contemporáneos. Promovió en 1968, con motivo de las Olimpiadas en México, la creación de la Ruta de la Amistad en la que participaron más de una decena de artistas extranjeros. Hoy en día el paisaje urbano ha cambiado drásticamente. Las esculturas han dejado de ser visibles, se pierden entre altos edificios, árboles y segundos pisos del periférico. Pero si somos atentos, aun, podemos descubrirlas y congratularnos del hallazgo.

También, hablar de Mathias, es hablar de los vitrales de la nave principal de la Catedral Metropolitana y los de la Catedral de Cuernavaca, del Museo Eco, de la arquitectura emocional, de la celosía del Hotel Camino Real, de la obra “Corona del Pedregal” en el Espacio Escultórico de Ciudad Universitaria, y, sin duda, de la modernización de la plástica mexicana como uno de sus principales protagonistas.

También, hablar de Mathias, es hablar de los vitrales de la nave principal de la Catedral Metropolitana y los de la Catedral de Cuernavaca, del Museo Eco, de la arquitectura emocional, de la celosía del Hotel Camino Real, de la obra “Corona del Pedregal” en el Espacio Escultórico de Ciudad Universitaria, y, sin duda, de la modernización de la plástica mexicana como uno de sus principales protagonistas.

Y, sí, Mathias Goeritz también es autor de esa extraña figura que veía en el templo de San Lorenzo Mártir, esa iglesia a la que asistía de niña y en la que, sin saberlo, tuve mi primer encuentro con el arte moderno. (PM)